Zurzeit werden in Deutschland jährlich knapp 720.000 Kinder geboren; jedes zehnte kommt früher als erwünscht zur Welt, ein Prozent der Frühchen sogar vor der 32. Schwangerschaftswoche. Dank des medizinischen Fortschritts können mithilfe des Inkubators (Brutkasten) heute zwar Leichtgewichte mit weniger als 1.500 oder gar 1.000 Gramm überleben (Normalgewicht mindestens 3.000 Gramm), aber für ihre gesunde Entwicklung besteht doch ein hohes Risiko. So birgt eine Fehlentwicklung der Netzhaut (Retina), die Frühgeborenen-Retinopathie, die größte Gefahr fürs Sehvermögen. Acht Prozent aller Babys mit einem Geburtsgewicht unter 1.250 Gramm und 20 Prozent aller vor der 28. Schwangerschaftswoche geborenen Kinder sind davon betroffen. Besteht die Gefahr einer Netzhautablösung, ist eine rechtzeitige Laserbehandlung erforderlich. Die Chance, das Augenlicht zu bewahren, beträgt dann allerdings ca. 95 Prozent. Dem gegenüber steht ohne Lasertherapie zur "rechten Zeit" das Risiko der Erblindung mit bis zu 80 Prozent.

In den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl der Frühgeburten deutlich erhöht. Die Wahrscheinlichkeit einer Frühgeburt steigt mit dem Alter der Mutter. Wie aus einer niedersächsischen Statistik hervorgeht, erhöht sie sich sprunghaft. Der Prozentsatz der Frühgeburten liegt bei 25- bis 29-jährigen Müttern bei 7,1 Prozent, bei 35- bis 39-jährigen bei 8,9 Prozent und bei über 40-jährigen bei 11,2 Prozent. Auch Zwillinge kommen fast immer vorzeitig zur Welt und die meisten von ihnen haben ältere Mütter. Dafür gibt es eine Erklärung: die medikamentöse Ovulationsauslösung.

Als gesichert gilt auch, dass der Verzicht auf Alkohol und Nikotin während der Schwangerschaft das Risiko einer Frühgeburt deutlich senken kann.

Nun kommen in letzter Zeit nicht nur mehr Babys vorzeitig zur Welt; auch die Überlebenschancen extrem unreifer Frühgeborener haben sich wesentlich erhöht und damit auch die Gefahr einer besonders aggressiv verlaufenden Form der Netzhautveränderung, die ohne Behandlung innerhalb weniger Tage das Schicksal "Erblindung" besiegeln kann.

Wenn die Netzhaut noch nicht "fertig“ ist

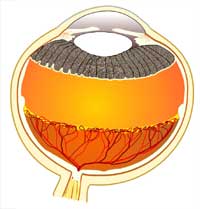

Zwar bilden sich schon in der vierten Schwangerschaftswoche die beiden Ausstülpungen für die Augen aus dem noch winzigen Hirnbläschen, aber die Entwicklung unseres wichtigsten Sinnesorgans braucht viel Zeit; die Netzhaut ist sogar erst am Ende der Schwangerschaft ausgereift. Wird ein Kind zu früh geboren, sind die Blutgefäße in der Netzhaut noch mangelhaft ausgebildet. Während der Geburt muss sich der kindliche Kreislauf umstellen. Bei Frühgeborenen besteht für eine möglichst ungestörte Hirn- und Lungenreifung oft noch zusätzlicher Sauerstoffbedarf. In dieser Situation verengen sich die Gefäße zunächst stark, sodass das Gewebe nicht mehr ausreichend versorgt wird. Dadurch werden vermehrt verschiedene Wachstumsfaktoren ausgeschüttet, die wiederum bewirken, dass sich unkontrolliert neue krankhafte Gefäße bilden, die in den Glaskörper hineinwuchern können. So beginnt die Frühgeborenen-Retinopathie oder Retinopathia praematurorum (Abkürzung RPM) mit der Gefahr einer Netzhautablösung, die – wenn sie nicht rechtzeitig gebannt wird - den Verlust des Sehvermögens bedeutet. Das Krankheitsgeschehen kann sich in drei verschiedenen Zonen abspielen und – unbehandelt – fünf verschiedene Stadien durchlaufen. Zone I ist der Bereich in der Netzhautmitte und enthält die Stelle des schärfsten Sehens (Makula) und die Eintrittsstelle des Sehnervs, des "Datenkabels", das ins Gehirn führt (Hochrisikobereich). Die Zonen II und III bilden die kleineren ringförmigen Flächen außerhalb des Zentrums. Eine RPM in Zone I stellt die gefährlichste Form dar.

Die Stadien beschreiben die Ausprägung der Netzhautveränderungen. In den Stadien 1 und 2 sind sie noch relativ leicht und können u. U. folgenlos ausheilen. Aber selbst dann müssen diese Kinder gemäß den deutschen Leitlinien weiterhin regelmäßig von einem Augenarzt untersucht werden: halbjährlich im ersten und zweiten Lebensjahr und vom dritten Lebensjahr an jährlich, da auch Spätfolgen wie beispielsweise Schielen, Schwachsichtigkeit und Netzhautablösung möglich sind. Im Stadium 3 beginnen die Gefäße in den Glaskörper zu wachsen und diese Entwicklung muss durch Lasertherapie unterbunden werden, bevor sie größere Areale der Netzhaut erfasst und die Netzhaut sich ablöst. In den Stadien 4 und 5 besteht höchste Gefahr für das Sehvermögen. Die in den Glaskörper wuchernden Blutgefäße bilden Narbenstränge (Proliferationen), die einen Zug auf die schrumpfende Netzhaut ausüben. Dadurch wird sie zunächst teilweise und dann vollständig von dem darunter liegenden Pigmentepithel und der Aderhaut abgelöst; der "Film" in der Kamera Auge nimmt keine Bilder mehr auf, die Netzhaut hat ihre Funktion verloren.

Lasertherapie zum richtigen Zeitpunkt minimiert das Erblindungsrisiko

Dafür, dass Frühchen trotz RPM die Welt mit ihren Augen entdecken können, gibt es zwei alles entscheidende Voraussetzungen: rechtzeitig beginnende regelmäßige augenärztliche Untersuchungen und stadiengerechte Therapie.

Beides erfolgt auf den Frühgeborenen-Stationen nach den aktuellen deutschen Leitlinien "Augenärztliche Screening-Untersuchung von Frühgeborenen".

Obwohl längst nicht alle Frühchen, die einer Risikogruppe angehören, tatsächlich eine RPM entwickeln, überwacht ein Augenarzt die Entwicklung der Netzhaut bei jedem, das vor der 32. Schwangerschaftswoche zur Welt kam oder das bei seiner Geburt weniger als 1.500 Gramm wog. Ebenfalls untersucht werden müssen in der 32. bis 36. Woche geborene Babys, die nach der Geburt mehr als drei Tage lang mit Sauerstoff beatmet wurden. Da die Blutgefäße in der Netzhaut Frühgeborener zunächst das Wachstum einstellen, sind in dieser Zeit noch keine behandlungsbedürftigen Veränderungen zu befürchten. So beginnt das augenärztliche Screening-Programm erst in der 6. Woche nach der Geburt.

Damit der Augenarzt den Augenhintergrund vollständig im Blick hat und die gesamte Netzhaut beurteilen kann, werden die Pupillen durch Tropfen weitgestellt. Die Lidspalten bleiben während der Untersuchung durch spezielle Klammern geöffnet, die das Baby aber nicht spürt, weil zuvor ein lokal wirksames Betäubungsmittel in den Bindehautsack geträufelt wurde. Die Netzhautveränderungen, die sich dem Augenarzt zeigen, können vielfältig und sehr unterschiedlich sein, das erschwert die Beurteilung. Da bietet u. a. die Zoneneinteilung einen guten Anhaltspunkt. Veränderungen in Zone I können z. B. rasch fortschreiten und Stadien überspringen. Das bedeutet: Die Untersuchungen müssen häufiger erfolgen, um den richtigen Zeitpunkt für die Lasertherapie zu treffen.

Mit einem Dioden- oder Argonlaser wird die gefäßlose Netzhaut peripher der erkrankten Gefäße verödet, da von diesem Gewebe die schädlichen Wachstumsfaktoren ausgeschüttet werden. So wird die Gefahr der Netzhautablösung gebannt, und zwar bei Erkrankungen der Zone II mindestens bei 90 Prozent der Babys. Da Erkrankungen der Zone I sehr viel seltener auftreten, gibt es noch keine statistisch abgesicherten Zahlen. Die Erfolgsaussichten sind bei dieser aggressiven Form zwar schlechter, liegen jedoch deutlich über 50 Prozent. Ohne Behandlung erblinden dagegen fast alle. Die Behandlung erfolgt in der Regel in Narkose und man kann davon ausgehen, dass das Baby auch danach schmerzfrei ist.

Wenn es für den Laser zu spät ist

Weil die Überlebenschancen immer jüngerer Frühchen steigen, steigt auch die Zahl der Zone-I-Erkrankungen, der aggressiven posterioren RPM. Ihr Verlauf kann in einigen Fällen so rasant sein, dass sich die Netzhaut innerhalb weniger Tage irreversibel ablöst. Auch bei Zone-II-Erkrankung kann sich die Netzhaut ablösen, in einigen Fällen sogar trotz rechtzeitiger Lasertherapie. Wenn diese Entwicklung infolge des Spontanverlaufs eintritt, werden operative Verfahren in Erwägung gezogen. Die Erfahrung zeigt, dass bei diesen schweren Eingriffen bestenfalls dann Hoffnung auf Erfolg besteht, wenn die Netzhaut lediglich teilweise abgelöst ist.

Bei beginnender Netzhautablösung (Stadium 4A) kann in einigen Fällen eine Operation die Situation stabilisieren, bei der ein Silikonband als "Gürtel" um den Augapfel gelegt wird, der ihn im Bereich der Netzhaut eindellt. Dieses Verfahren wird als Cerclage bezeichnet.

In weiter fortgeschrittenen Stadien (Stadium 4B oder auch Stadium 4A) ziehen manche Operateure einen glaskörperchirurgischen Eingriff (Vitrektomie) mit oder ohne Entfernung der Augenlinse in Betracht. Bei kompletter Netzhautablösung mit stark geschrumpfter Netzhaut (Stadium 5) sind die Erfolgsaussichten auf eine Verbesserung der Sehfunktion so schlecht, dass die Mehrzahl der Augenchirurgen eine Operation ablehnen. Ihre Verweigerung ist auch dadurch begründet, dass das funktionelle Endergebnis nach einer Vitrektomie noch schlechter sein kann als ohne diese Operation, das heißt, man riskiert, dass auch die Fähigkeit, Umrisse zu erkennen, und die Lichtwahrnehmung verloren gehen.

Angesichts dieser schlechten Prognosen operativer Behandlungsmethoden bei der Frühgeborenen-Retinopathie wird deutlich, welchen Stellenwert die Diagnose einnimmt, die eine sehr aussichtsreiche Laserbehandlung zum richtigen Zeitpunkt sichert.

Hightech-Diagnostik ergänzt Erfahrung

Obwohl die Zahl der Frühgeburten zugenommen hat, sieht der einzelne Augenarzt auf einer "normalen" Frühgeborenenstation kaum alle der sehr unterschiedlichen Ausprägungen einer Frühgeborenen-Retinopathie. Die Untersuchung mit einer digitalen Weitwinkelkamera erlaubt gleichzeitig den vollständigen Überblick über die wesentlichen Netzhaut-Areale und bei den folgenden Untersuchungen den Vergleich mit den bisherigen Befunden, sodass der Verlauf zweifelsfrei dokumentiert ist. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, diese Aufnahmen mit denen anderer Verläufe zu vergleichen und auch mit den Krankheitsbildern, die andere Kliniken gespeichert haben. Eine Vernetzung befindet sich im Aufbau. So kann künftig der gesamte Erfahrungsschatz mit der Frühgeborenen-Retinopathie allen in Diagnose und Therapie eingebundenen Augenärzten zur Verfügung stehen.

Seit Februar 2001 werden in fünf Frühgeborenen-Zentren (Perinatalzentren) der Kinderkliniken in Bayreuth, Deggendorf, Passau, Regensburg und Weiden mit einer digitalen Weitwinkelkamera (RetCam120) Untersuchungen vorgenommen, die Bilder werden lokal gespeichert und über ISDN-Kanäle an das Klinikum der Universität Regensburg übermittelt. Dieses Projekt wird derzeit von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Bayerischen Landesstiftung und der Bayerischen Sparkassenstiftung unterstützt; es bietet die Möglichkeit einer bundesweiten Vernetzung der Frühgeborenenstationen bzw. der mit Untersuchung und Therapie betrauten Augenärzte, die dann ihre Befunde vergleichen und auch extrem seltene Krankheitsbilder sicher beurteilen können.

Lebenslange augenärztliche Begleitung schützt vor Folgen der Spätschäden

Frühgeborene tragen bis weit ins Erwachsenenalter ein erhöhtes Risiko, eine Augenkrankheit zu bekommen, die das Sehvermögen gefährden kann. So sind Abweichungen von der Normalsichtigkeit wie Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit häufiger, ebenso wie Schielen und Schwachsichtigkeit. Eine rechtzeitige Therapie mit Brille und Abklebebehandlung bei seitendifferentem Sehen kann eine normale Sehentwicklung ermöglichen. Spätfolge kann eine Netzhautablösung sein, die gerade bei Kindern oft zu spät erkannt wird, da sie Sehstörungen nicht immer bemerken oder den Eltern berichten. Auch im Erwachsenenalter kann es noch zur Netzhautablösung kommen. Bei kompletter und lange bestehender Netzhautablösung sind die Erfolgsaussichten einer Operation sehr viel schlechter als bei früher Diagnosestellung. Daher sollte jeder, der zu früh zur Welt kam, mindestens einmal jährlich seinen Augenarzt aufsuchen. Die den Spätschäden vorbeugende augenärztliche Untersuchung ist auch in den deutschen Leitlinien für Frühgeborene vorgesehen.

Professor Dr. Birgit Lorenz

Abteilung für Pädiatrische Ophthalmologie,

Strabismologie und Ophthalmogenetik

Universitätsklinikum

Franz-Josef-Strauß-Allee 11

93042 Regensburg

Tel. 0941- 9449226 (9.00 bis 16.00 Uhr)

Fax 0941-9449216

birgit.lorenz@klinik.uni-regensburg.de

Abb. 1

Abb. 1 Abb. 2

Abb. 2Herausgeber:

Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e.V. (BVA)

als Geschäftsbesorger der AAD GbR

Tersteegenstr. 12, 40474 Düsseldorf

Pressekontakt:

Pressereferat: Herr D. Pleger

Tersteegenstr. 12, 40474 Düsseldorf

Tel. 0211 43037 00

Fax 0211 43037 20

presse(at)augeninfo.de

www.augeninfo.de