In Deutschland sind 82.000 Menschen durch eine altersabhängige Makuladegeneration (AMD) erblindet. An ihrer Frühform leiden etwa 20 Prozent unserer Mitbürger im Alter ab 65; ab 75 sind sogar 35 Prozent betroffen.

Die AMD kann als feuchte, sehr aggressiv verlaufende Form auftreten, bei der sich krankhaft neue Gefäße in der Netzhaut bilden (Neovaskularisation), oder als trockene AMD. Mit 85 Prozent ist die trockene Variante die wesentlich häufigere. Während zur Behandlung der feuchten Form insbesondere in den letzten Jahren verschiedene Verfahren entwickelt wurden und heute angewendet werden, mit denen die Erblindung oftmals verhindert oder zumindest aufgehalten werden kann, gibt es für die trockenen AMD bisher keine wirksame Therapie. Mit der Transplantation von Zellen aus der Netzhaut (Retina) besteht jetzt erstmals die Möglichkeit, Patienten vor dem Verlust der zentralen Sehschärfe zu bewahren, die unter einer bestimmten Verlaufsform der trockenen AMD leiden.

Geografische Atrophie bei trockener AMD:

neue zellbasierte Therapieansätze

Als geografische Atrophie bezeichnet man einen Netzhaut-/Aderhautschwund, der auf der Netzhaut eine funktionslos gewordene Insel hinterlässt mit unregelmäßigen, "Landkarten ähnlichen“ Abgrenzungen. Bei dieser Form der trockenen AMD sterben im Bereich der Makula die Zellen der äußeren Netzhautschichten ab. Gleichzeitig degenerieren Zellen des retinalen Pigmentepithels (RPE) und der Choriokapillaris, der unter der Retina liegenden Gefäßschicht, die aus einem feinen Kapillarnetz besteht, das die Netzhaut ernährt. Mit der Transplantation von adultem RPE steht ein neues Behandlungsverfahren zur Verfügung, das in ersten klinischen Studien untersucht wurde. Darüber hinaus wird tierexperimentell die Transplantation von Stammzellen und netzhautspezifischen Vorläuferzellen erprobt.

Klinische Studien zur RPE-Transplantation am Menschen

Da Defekte im RPE als ursächlich für die Entstehung der AMD anzunehmen sind, werden zurzeit zwei Behandlungsmethoden als logische Therapieansätze angesehen: die Translokation (Rotation der Netzhaut zur Verlagerung der Stelle des schärfsten Sehens) und Transplantation von retinalem Pigmentepithel. Entsprechende klinische Studien mit autologem (eigenem) und nichtautologem (fremdem) RPE befinden sich im experimentellen Stadium.

In ersten klinischen Studien zur Transplantation von Suspensionen (mit Zellen angereicherte Flüssigkeit) nichtautologer RPE Zellen bei Patienten mit geografischer Atrophie zeigten sich nach kurzer Zeit Abstoßungsreaktionen. Eine Möglichkeit zur Verbesserung der Transplantationsprognose bietet das HLA-Matching. Dieser in der Transplantationsmedizin gebräuchliche Begriff bedeutet:

Man sucht für den Empfänger ein Spenderorgan oder -gewebe, das mit seinen persönlichen Gewebemerkmalen möglichst weitgehend übereinstimmt (his match = seinesgleichen, sein Ebenbild). Bei eineiigen Zwillingen sind die HLA identisch.

Um eine bessere Gewebeverträglichkeit zu erzielen, setzte Professor Richards Arbeitsgruppe an der Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf HLA-typisierte RPE-Zellen aus der klinikeigenen Zellbank ein. Sie wurden aus menschlichen Spenderaugen isoliert, in Zellkulturen vermehrt und nach ihrer HLA-Typisierung und der Überprüfung phänotypischer Merkmale bis zu ihrem Einsatz tiefgefroren in einer Zellbank gelagert.

An der Studie nahmen Patienten teil, deren AMD bedingter Sehverlust bereits zwischen drei Monaten und sechs Jahren bestand. Ihnen wurden 90 bis 150 Mikroliter einer Suspension mit 39.500 bis 240.000 RPE Zellen im Rahmen eines glaskörperchirurgischen Eingriffes (Vitrektomie) unter die Netzhaut injiziert. Nach sechs Monaten zeigte sich bei 44 Prozent der Patienten eine Sehverbesserung um mindestens zwei Linien. Die Sehschärfe wird in geometrischer Progression gemessen; 1,25 ist der Faktor, um den sie sich bei einer Linie erhöht. Eine Verbesserung um zwei Linien, bedeutet: Ein Sehzeichen, das der Patient nur erkennen konnte, wenn er es aus 20 cm Nähe anschaut, erkennt er nun auf eine Distanz von 30 cm.

Ein Jahr nach der Transplantation war die Sehschärfe im operierten Auge bei 33 Prozent der Patienten gegenüber dem präoperativen Sehvermögen verbessert. Die Sehschärfe am nicht operierten Auge hatte sich im gleichen Zeitraum bei 77 Prozent der Patienten verschlechtert, was dem natürlichen Verlauf der Erkrankung entspricht. Die Patienten wurden für sechs Monate mit immunsupprimierenden Medikamenten behandelt. In der Nachbeobachtungszeit von zwölf Monaten waren keinerlei postoperative Komplikationen zu verzeichnen: keine Entzündungen, keine Netzhautablösungen, keine Abstoßungsreaktionen.

Fazit: Gegenüber dem natürlichen Verlauf konnte durch die Operation das funktionelle Ergebnis deutlich gebessert werden. Ziel ist jedoch, das Sehvermögen weiter zu bessern. In den nun folgenden Studien soll nachgewiesen werden, dass sich die transplantierten Zellen aktiv in die Empfängernetzhaut integrieren und dass sich der therapeutische Effekt weiter erhöhen lässt.

Tierexperimentelle Studien mit Stamm- und Vorläuferzellen

Stammzellen sind undifferenzierte, multipotente Zellen, die sich durch ihre Fähigkeit zur Selbsterneuerung auszeichnen. Während embryonale Stammzellen unbegrenzt vermehrbar sind und sich zu allen Zelltypen des Körpers entwickeln können, sind gewebespezifische Stammzellen dazu nur im begrenzten Maße fähig; sie differenzieren lediglich in die spezialisierten Zelltypen des jeweiligen Ursprungsgewebes. Bei Vorläuferzellen handelt es sich um determinierte, also auf den Typ festgelegte, Zellen mit einer nur noch begrenzten Fähigkeit zur Selbsterneuerung. Stamm- und Vorläuferzellen sind möglicherweise geeignet, pathologisch veränderte oder degenerierte Zellen, wie die der Netzhaut bei der AMD zu ersetzen.

Im Transplantationslabor der Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (Leiter PD Dr. U. Bartsch) wurden neurale Stammzellen aus dem Rückenmark und dem Striatum (Teil der Basal-Ganglien des Großhirns) von Mäuseembryonen in die Retina von adulten Mäusen transplantiert. Die Forscher konnten nachweisen, dass die transplantierten Zellen in die Netzhaut integrierten und sich dort zu den verschiedenen neuralen Zelltypen – Nervenzellen, Oligodendrozyten und Astrozyten – entwickelten.

Für retinale Vorläuferzellen aus Netzhäuten junger Mäuse oder Ratten konnte in Tiermodellen eine Differenzierung in verschiedene Netzhaut-spezifische Zelltypen aufgezeigt werden. Die Transplantation anderer (mesenchymaler) Stammzellen, für die in verschiedenen Studien eine Transdifferenzierung (wechselseitige Umwandlung einer Zellart in eine andere) in neurale Zelltypen beobachtet wurde, wird als weiterer Therapieansatz diskutiert. Hier ist allerdings zu bemerken, dass die Fähigkeit gewebespezifischer Stammzellen, in Zelltypen anderer Gewebe oder sogar Keimblätter zu transdifferenzieren, zunehmend infrage gestellt wird. Wann Stammzellen im Auge eingesetzt werden können, ist zurzeit noch völlig offen.

Professor Dr. med. Gisbert Richard

Direktor der Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Martinistraße 52

Telefon: 040-42803-2301

Fax: 040-42803-4906

richard@uke.uni-hamburg.de

www.uke.uni-hamburg.de

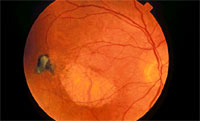

Abb. 1

Abb. 1![]()

Abbildung 1: Die Netzhaut nach Transplantation von retinalem Pigmentepithel (RPE)

Abb. 2

Abb. 2![]()

Abbildung 2: Netzhautbild und Querschnittsbild durch die Netzhaut (Optische Kohärenztomographie)

Herausgeber:

Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e.V. (BVA)

als Geschäftsbesorger der AAD GbR

Tersteegenstr. 12, 40474 Düsseldorf

Pressekontakt:

Pressereferat: Herr D. Pleger

Tersteegenstr. 12, 40474 Düsseldorf

Tel. 0211 43037 00

Fax 0211 43037 20

presse(at)augeninfo.de

www.augeninfo.de