Eine Entzündung des Sehnerven (Optikusneuritis) betrifft vor allem junge Erwachsene, und häufig ist sie das erste Anzeichen für eine Multiple Sklerose (MS). In den vergangenen Jahren sind sowohl für die Optikusneuritis als auch für die MS zahlreiche Medikamente in Studien untersucht worden. Die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG) und der Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA) haben daher unter Mitwirkung der Deutschen Neurologischen Gesellschaft das aktuell verfügbare Wissen zu Diagnostik und Therapie der Optikusneuritis in einer Leitlinie zusammengefasst, die auf der Internetseite der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF, www.awmf.org) veröffentlicht wird.

Die ersten Anzeichen der Sehnervenentzündung sind beunruhigend: Innerhalb von Stunden oder Tagen verschlechtert sich auf einem Auge das Sehen. Die Welt erscheint unscharf, wie durch einen Nebel. 90 Prozent der Patienten empfinden Schmerzen, wenn sie die Augen bewegen.

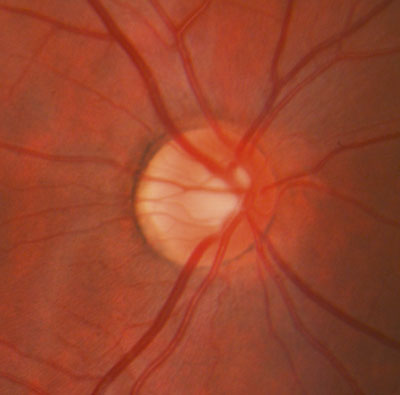

Wenn Patienten aufgrund dieser Symptome einen Augenarzt aufsuchen, ergibt sich die für dieses Krankheitsbild charakteristische Konstellation „Patient sieht nichts, Arzt sieht nichts“: Bei der Untersuchung mit dem Augenspiegel sieht das Auge vollkommen gesund aus. In einer solchen Situation wird der Augenarzt seinem Patienten eine Reihe von Fragen stellen, denn die Abklärung der Krankengeschichte (Anamnese) spielt für das weitere Vorgehen eine wichtige Rolle.

Anschließend folgen Untersuchungen, mit denen unter anderem die Pupillenreaktion, das Gesichtsfeld, eventuell das Kontrastsehen und der Farbsinn getestet werden. Visuell evozierte Potentiale (VEP) können ebenfalls aufschlussreich sein: Bei einer Sehnervenentzündung erweist sich hier die Leitungszeit der Information vom Auge ins Gehirn als verlängert. Mit dem Verfahren der optischen Kohärenztomographie (OCT) lässt sich zeigen, ob es Veränderungen in der Nervenfaserschicht der Netzhaut und der Ganglienzellschicht gibt.

Die Optikusneuritis ist die häufigste Erkrankung des Sehnerven im jungen Erwachsenenalter. Pro Jahr erkranken in westlichen Ländern 4 von 100000 Menschen daran, Frauen häufiger als Männer.

Wird die Diagnose „Optikusneuritis“ gestellt, werden Neurologen, Hausärzte und gegebenenfalls weitere Fachärzte mit einbezogen, um eine eventuell zugrunde liegende und weitere Körperregionen betreffende Grunderkrankung abzuklären, insbesondere eine Multiple Sklerose. Die Optikusneuritis ist nicht selten das erste Anzeichen für diese Krankheit, bei der das körpereigene Immunsystem das Myelin angreift, das die Nervenfasern elektrisch isoliert. Schon in der Mitte des 20. Jahrhunderts wurden die Zusammenhänge zwischen MS und Optikusneuritis beschrieben: Die Hälfte der Patienten mit einer Optikusneuritis entwickelt innerhalb von 15 Jahren eine MS. Und etwa die Hälfte aller MS-Patienten erleidet mindestens einmal eine Optikusneuritis. In 20 bis 25 Prozent der Fälle steht die Optikusneuritis am Anfang der MS-Erkrankung.

Wenn der Verdacht auf eine Sehnervenentzündung besteht, klärt der behandelnde Augenarzt zunächst ab, ob es sich um eine typische Optikusneuritis handelt, die alleine oder im Zusammenhang mit der MS auftritt, oder um die seltenere atypische Optikusneuritis, die verschiedene Ursachen haben kann, beispielsweise andere Autoimmunerkrankungen oder Infektionen. Patienten mit typischer Optikusneuritis werden dann möglichst rasch an einen Neurologen überwiesen, der unter anderem prüft, ob eine MS-Basistherapie begonnen werden sollte. Eine Magnetresonanztomographie des Schädels (cMRT) kann Aufschluss geben, ob es bereits zu MS-typischen Veränderungen im Gehirn gekommen ist. Auch bei einer atypischen Optikusneuritis ist die cMRT eine Möglichkeit, der Ursache auf die Spur zu kommen. Gegebenenfalls kann der Neurologe auch das Gehirnwasser (Liquor) nach Hinweisen auf die zugrunde liegende Erkrankung untersuchen.

Die Entzündungsaktivität geht in der Regel nach einigen Wochen auch ohne Behandlung zurück und die Sehfunktion verbessert sich. Doch der Sehnerv bleibt in Teilen geschädigt. Die Behandlung verfolgt daher zwei Ziele: Einerseits geht es darum, die Entzündung in der akuten Phase rasch und wirksam zu hemmen, andererseits soll langfristig ein Wiederaufflammen der Entzündung verhindert werden (Rezidivprophylaxe).

In der akuten Phase kann eine kurze, hochdosierte Behandlung mit Glukokortikosteroiden sinnvoll sein. Dabei sind jedoch die möglichen Nebenwirkungen zu berücksichtigen.

Wenn die Entzündung des Sehnerven im Zusammenhang mit einer MS oder einer anderen Autoimmunerkrankung auftritt, wird in der Regel eine Basistherapie eingeleitet, die die Grunderkrankung behandelt und die zugleich ein Wiederaufflammen der Sehnervenentzündung verhindern soll. Dafür gibt es verschiedene Medikamente, die das Immunsystem hemmen. Diese Behandlung erfolgt beim Neurologen oder bei einem anderen mitbehandelnden Facharzt.

Beim Augenarzt sind Kontrolluntersuchungen sinnvoll, um zu klären, ob sich das Sehvermögen seit der ersten Untersuchung verändert hat. Spätestens nach 14 Tagen sollte die erste Kontrolle erfolgen. Falls eine Besserung des Sehvermögens noch nicht eingetreten ist, kann die Behandlung angepasst werden. Je nach Untersuchungsergebnis werden noch weitere Termine verabredet.

Die Aussichten für Patienten mit einer typischen Optikusneuritis sind in Hinblick auf das Sehvermögen gut: Fünf Wochen nach dem Auftreten der ersten Symptome ist der Wiederanstieg der Sehschärfe weitgehend abgeschlossen. Weitere leichte Verbesserungen sind aber auch innerhalb der nächsten zwölf Monate möglich. Zehn Jahre nach der Erkrankung haben 74 Prozent der Patienten einen Visus von 1,0 oder besser, bei 18 Prozent von ihnen liegt der Visus zwischen 0,5 und 0,8. Eine gewisse Schwäche beim Farb- und Kontrastempfinden bleibt jedoch dauerhaft bestehen und bei der Untersuchung der Sehnervenschicht der Netzhaut zeigt sich, dass ein gewisser Verlust an Nervenfasern aufgetreten ist, der nicht wieder rückgängig gemacht werden kann. Ein gutes Drittel der Patienten erleidet innerhalb von zehn Jahren am selben oder am Partnerauge eine weitere Entzündung des Sehnerven.

Bei der selteneren atypischen Optikusneuritis sind die Aussichten für die Patienten schlechter, die Chancen, das Sehvermögen zu erhalten sind geringer.

Eine Entzündung des Sehnerven äußert sich als einseitige Sehstörung, die meist mit Schmerzen bei der Bewegung des Auges verbunden ist. Wenn sich der Verdacht auf eine Optikusneuritis bestätigt, gilt es den Betroffenen auf eine MS- oder andere Grunderkrankung hin zu untersuchen. Hierfür werden Neurologen und eventuell weitere Fachärzte in die Betreuung mit einbezogen. In der akuten Phase der Sehnervenentzündung ist eine hochdosierte Therapie mit Steroiden möglich. Langfristig ist eventuell eine Basistherapie zur Behandlung der zugrunde liegenden Autoimmunerkrankung sinnvoll, die auch ein Wiederaufflammen der Optikusneuritis unterbinden soll. Eine neue S2e-Leitlinie, die auf der Internetseite der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (www.awmf.org) veröffentlicht wird, fasst das aktuell verfügbare Wissen zu Diagnostik und Therapie dieser Erkrankung zusammen.

Abb.1 Bei der Untersuchung mit dem Augenspiegel sieht der Sehnervenkopf (die Papille) völlig normal aus.

Herausgeber:

Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e.V. (BVA)

als Geschäftsbesorger der AAD GbR

Tersteegenstr. 12, 40474 Düsseldorf

Pressekontakt:

Pressereferat: Herr D. Pleger

Tersteegenstr. 12, 40474 Düsseldorf

Tel. 0211 43037 00

Fax 0211 43037 20

presse(at)augeninfo.de

www.augeninfo.de