Das Glaukom ist eine der führenden Erblindungsursachen in der Welt, und auch in Deutschland ist die Augenkrankheit Jahr für Jahr dafür verantwortlich, dass etwa 2000 Menschen ihr Augenlicht verlieren. Gerade angesichts der demographischen Entwicklung in Deutschland gewinnt die Volkskrankheit an Bedeutung, denn mit zunehmendem Alter steigt auch das Risiko, an einem Glaukom zu erkranken. Etwa eine Million Menschen leidet heute in Deutschland am Glaukom. Bei rund 500000 Menschen ist – als wichtiger Risikofaktor – ein erhöhter Augeninnendruck festzustellen.

Dass bei dieser tückischen Augenkrankheit die Früherkennung eine besondere Rolle spielt, werden Augenärzte nicht müde zu betonen – gerade auch während der aktuell laufenden Welt-Glaukom-Woche (12. bis 18. März 2017): Die Krankheit beginnt schleichend und verläuft oft über Jahre ohne für den Patienten erkennbare Symptome. Das Sehen wird ganz allmählich schlechter, meist zunächst auf einem Auge, so dass das Partnerauge die Ausfälle kompensiert.

Einmal erkannt, lässt sich das Glaukom gut behandeln – vorausgesetzt, Patient und Augenarzt behalten es konsequent im Auge. Moderne bildgebende Verfahren spielen heute hierbei eine wesentliche Rolle.

Beim Glaukom sterben nach und nach die Fasern des Sehnervs ab. Dieses „Datenkabel“, das das Auge mit dem Gehirn verbindet, regeneriert sich nicht mehr – ein einmal entstandener Schaden ist irreparabel. Die Krankheit entsteht, wenn die Druckverhältnisse im Auge aus dem Gleichgewicht geraten. Vielfach ist ein erhöhter Augeninnendruck für das Absterben des Nervs verantwortlich, jedoch auch ein niedriger Blutdruck kann dazu beitragen, dass der Sehnerv nicht mehr ausreichend durchblutet wird, selbst wenn der gemessene Augeninnendruck nicht auffällig hoch ist.

Die Folge der Krankheit sind Ausfälle im Gesichtsfeld. Sie entstehen zunächst in der Peripherie – ein Grund, weshalb die Betroffenen sie nicht bemerken. Es mag sein, dass man – aus vermeintlicher Unachtsamkeit – häufiger auf dem Boden liegende Gegenstände übersieht und darüber stolpert oder dass man gegen Gegenstände stößt. Kaum jemand denkt dabei daran, dass mit den Augen etwas nicht stimmen könnte. Nach und nach werden die Ausfälle dann größer, beim fortgeschrittenen Glaukom entwickelt sich schließlich sogar ein Tunnelblick und nur das zentrale Sehen bleibt erhalten – bis auch dieses schließlich verloren geht. Wenn Patienten selbst bemerken, dass sie nicht mehr so gut sehen, ist in der Regel der größte Teil des Sehnervs bereits zerstört.

Deshalb empfehlen Augenärzte regelmäßige Früherkennungsuntersuchungen ab dem 40. Lebensjahr; bei bekanntem Glaukom in der Familie auch früher. Dabei begutachtet der Augenarzt den Sehnervenkopf und misst den Augeninnendruck. Die Glaukomsektion der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG) empfiehlt jedoch dringend, bei Glaukomverdacht auch eine Sehnervuntersuchung mit einem bildgebenden Verfahren sowie eine Gesichtsfelduntersuchung durchzuführen. Nur so lässt sich ein Glaukom feststellen, lange bevor der Patient die Gesichtsfeldausfälle wahrnimmt.

Einmal erkannt, gibt es gute therapeutische Möglichkeiten, das Fortschreiten der Krankheit zu stoppen und das Sehvermögen dauerhaft zu erhalten. Augentropfen, Lasereingriffe oder chirurgische Eingriffe helfen, den Augeninnendruck so weit abzusenken, dass der Sehnerv entlastet wird. Dabei gilt es, für jeden Patienten genau die Behandlungsstrategie zu wählen, die ihn so wenig wie möglich belastet und die doch so effektiv wie möglich den Augeninnendruck unter Kontrolle hält – für jeden Patienten wird eine individuelle Lösung gefunden. Hierfür suchen Glaukompatienten regelmäßig die Augenarztpraxis für Kontrolluntersuchungen auf. Wie häufig diese Termine notwendig sind, hängt davon ab, wie stabil der Befund ist. Bei diesen Kontrollen müssen der Augeninnendruck, das Gesichtsfeld und – das ist von ganz zentraler Bedeutung – die Veränderungen des Sehnervs untersucht und analysiert werden.

Ziel der Behandlung ist es, die Zerstörung des Sehnervs aufzuhalten. Die Schäden sind vor allem am Sehnervenkopf (Papille) zu erkennen, der Stelle, an der der Sehnerv das Auge verlässt. Damit der Augenarzt beurteilen kann, ob die Behandlung erfolgreich ist oder ob sie eventuell angepasst werden muss, ist die objektive Dokumentation der Papille eine wichtige Grundlage. Für die Dokumentation stehen verschieden Methoden zu Verfügung:

Der Berufsverband der Augenärzte und die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft haben im vergangenen Jahr ihre Empfehlungen aktualisiert, welche Verfahren bei der Verlaufskontrolle und der Dokumentation zum Einsatz kommen sollen. Sobald die Diagnose „okuläre Hypertension“ (erhöhter Augeninnendruck) oder „Glaukomverdacht/auffällige Papillenexkavation“ gestellt wird, sollte zumindest ein Fundusfoto gemacht werden, um den aktuellen Zustand festzuhalten. Die schriftliche Dokumentation und eine Zeichnung sind zwar hilfreich und sinnvoll, aber sie sind subjektiv und für die Verlaufsbeobachtung in der Regel nicht detailliert genug.

Wesentliche Zusatzinformationen über das zweidimensionale Foto hinaus bieten laserbasierte Diagnoseverfahren wie HRT und OCT. Diese Techniken erlauben eine Bildgebung, die detailliert darüber Aufschluss gibt, ob der Glaukomschaden seit der letzten Untersuchung fortgeschritten ist oder ob der Zustand stabil ist.

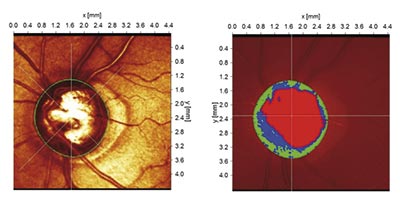

Bei der HRT wird mit Hilfe eines schwachen Laserstrahls ein dreidimensionales Bild der Papille erstellt. Die Untersuchung verläuft rasch und berührungslos, sie ist für den Patienten schmerzfrei. Es entsteht ein Bild, auf dem Abweichungen vom Normalzustand, wie etwa eine krankhafte Aushöhlung (Exkavation) des Sehnervenkopfs, quantifiziert werden können. Bei wiederholten Untersuchungen lassen sich Veränderungen seit der letzten Aufnahme detailliert darstellen.

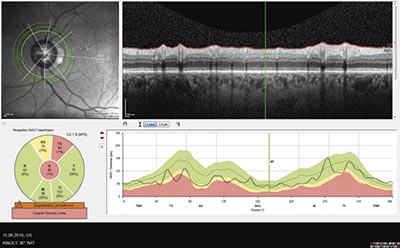

Die OCT ist die optische Entsprechung zum Ultraschall; hier wird Licht eingesetzt, um die Entfernung zu reflektierenden Strukturen zu messen. So entstehen hochauflösende Bilder, die es beispielsweise erlauben, die Dicke der Nervenfaserschicht im Umfeld der Papille genau zu bestimmen. Auch die Papille lässt sich dreidimensional darstellen. Dieses Verfahren belastet die Patienten ebenfalls nicht und es ermöglicht eine detailgenaue Beurteilung der Veränderungen am Sehnervenkopf im Vergleich zur letzten Untersuchung.

Die Krankenkassen bezahlen Untersuchungen mit HRT und OCT in der Regel nicht. BVA und DOG empfehlen, dass Augenärzte ihre Patienten über die Vor- und Nachteile dieser Bildanalysen informieren, damit diese selbst entscheiden können, ob sie die Möglichkeiten dieser Hightech-Diagnostik nutzen möchten.

Das Glaukom ist eine tückische Augenkrankheit, die lange Zeit ohne Symptome verläuft und unbehandelt zur Erblindung führt. Einmal erkannt, lässt sich das Glaukom gut behandeln, wobei die Verlaufskontrolle mittels bildgebender Verfahren die Basis für eine individuell angepasste Therapie ist. Laserbasierte Diagnoseverfahren bieten die Möglichkeit, auch feinste Veränderungen am Sehnervenkopf festzuhalten und bieten eine sehr gute objektive Grundlage für die Therapie dieser chronischen Krankheit.

Abb.1 OCT-Darstellung einer gesunden, kleinen Papille. Links oben ein Blick auf den Sehnervenkopf und die Blutgefäße in seiner Umgebung, rechts daneben ein Querschnittbild, das Aufschluss gibt über die Dicke der Sehnervenfaserschicht. Die grafischen Analysen darunter zeigen, ob der Befund von den Normwerten abweicht.

Abb.2 Aufnahme einer Mikropapille mit der Retina-Tomographie. In der Aufnahme links ist grün markiert der Papillenrand zu sehen, rechts ist die Tiefe der Einbuchtung des Sehnervenkopfes farblich kodiert dargestellt und damit deutlicher zu erkennen.

Abb.3 OCT-Darstellung einer Makropapille mit erkennbaren Schäden.

Abb.4 Retina-Tomographie einer Makropapille: Die Ausbuchtung (rot markiert) ist deutlich größer als sie es normalerweise ist.

Abb.5 HRT-Aufnahme einer Makropapille mit erkennbaren Schäden an der Schicht der retinalen Nervenfasern. Vor allem temporal oben ist an dem schmalen Randsaum und der Kerbenbildung zu erkennen, dass ein RNFL („retinal nerve fiber layer“) Bündeldefekt vorliegt.

Abb.6 Fundusfoto eines Glaukom-geschädigten Auges: Temporal oben und temporal unten sind dunkle, kegelförmige Veränderungen der retinalen Nervenfasern sichtbar, die von der Papille oben und unten ausgehen. Dies sind Hinweise für Verluste der Nervenfasern und damit für ein fortgeschrittenes Glaukom.

Herausgeber:

Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e.V. (BVA)

als Geschäftsbesorger der AAD GbR

Tersteegenstr. 12, 40474 Düsseldorf

Pressekontakt:

Pressereferat: Herr D. Pleger

Tersteegenstr. 12, 40474 Düsseldorf

Tel. 0211 43037 00

Fax 0211 43037 20

presse(at)augeninfo.de

www.augeninfo.de