Beim morgendlichen Blick in die Tageszeitung – ganz gleich ob wir sie in gedruckter Form oder als App auf dem Tablet vor uns liegen haben – verlassen wir uns auf ein nur ein Quadratmillimeter kleines Stück Netzhaut, das es uns ermöglicht, Details und Farben zu sehen. Diese zentrale Netzhaut im hinteren Bereich des Auges kann von verschiedenen Krankheiten betroffen sein, mit der Folge, dass wir nicht mehr lesen, keine Gesichter mehr erkennen oder nicht mehr Auto fahren können. Seit einigen Jahren gibt es Medikamente, die, ins Augeninnere gegeben, diese verschiedenen Krankheiten wirksam stoppen. Eine Standardbehandlung für alle diese Erkrankungen gibt es jedoch nicht: Jeder einzelne Patient erfordert eine maßgeschneiderte Therapie, die oft über Jahre hinweg regelmäßige Kontrolluntersuchungen und bei Bedarf eine erneute Medikamentengabe erfordert.

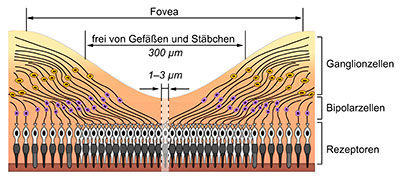

Eine funktionierende zentrale Netzhaut ist mit sehr vielen lichtempfindlichen Zellen (Photorezeptoren) für das Detail- und Farbensehen ausgestattet. Sie haben eine entscheidende Funktion – vergleichbar den Sensoren einer Digitalkamera, auch wenn man die Strukturen des Auges nicht unmittelbar mit denen einer Kamera gleichsetzen kann. Bei der Digitalkamera wird die Dichte der Sensoren oft als Maß für die Qualität der Aufnahme herangezogen – je mehr Megapixel, desto besser. In der Netzhaut gibt es – das ist der erste Unterschied – zwei Arten lichtempfindlicher Zellen, die – der nächste Unterschied – nicht gleichmäßig über die Netzhaut verteilt sind. Die Zapfen, die für das Farbensehen und die hohe Auflösung zuständig sind, sind in der zentralen Netzhaut besonders eng aneinander gepackt, nach außen hin nimmt ihre Dichte ab. In der Peripherie finden sich dagegen mehr Stäbchen, die auf das Sehen bei schwachem Licht spezialisiert sind.

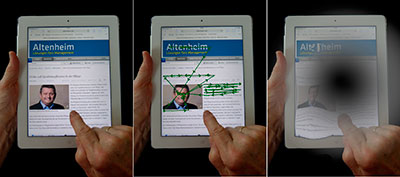

Beim Blick auf die Zeitung tasten die Augen Bild und Text unwillkürlich mit Fixationsbewegungen ab. Dem Betrachter wird dabei die große Bedeutung der zentralen Netzhaut gar nicht bewusst. Die Makula lutea (gelber Fleck), benannt nach ihrer Färbung, hat einem Durchmesser von knapp fünf Millimetern. In ihrem Zentrum findet sich eine Zone von nur 0,3 Millimeter Durchmesser, in der weder Blutgefäße noch Stäbchen zu finden sind, sondern nur Zapfen.

Das ist die sogenannte Fovea, die Sehgrube. Auf einem Quadratmillimeter sitzen etwa 160.000 Rezeptoren. Erst die große Anzahl von Photorezeptoren auf einer kleinen Fläche ermöglicht die hohe Auflösung, das scharfe Sehen. Die abnehmende Dichte der Rezeptoren nach außen bewirkt, dass die Auflösung neben dem Zentrum schnell abfällt. Ein „unscharfer“ oder „verschwommener“ Seheindruck ist für die Netzhautareale neben der Mitte daher ganz normal.

Anders als in der Digitalkamera beginnt im Auge bereits ab der Rezeptorschicht eine Verrechnung der Bildinformationen, was ein verbessertes Erkennen von Kontrasten, Farben und Mustern ermöglicht. Das Gehirn erzeugt dann aus vielen verschiedenen Seheindrücken innerhalb weniger Millisekunden ein scharfes Bild. Wenn ein Augenarzt eine Netzhauterkrankung diagnostiziert, kann er schon alleine vom Ort der Erkrankung darauf schließen, wie gut die Sehschärfe des Patienten noch sein kann: Sind die empfindlichen Sehzellen in den zentralen 4º (das entspricht etwa einem Quadratmillimeter) geschädigt, ist höchstens noch eine Sehschärfe von 0,4 möglich.

Die Photorezeptoren sind sehr empfindliche Strukturen. Weil der Sehprozess viel Energie erfordert, sind sie dringend auf die Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen angewiesen. Verschiedene Erkrankungen spielen sich leider genau dort ab, wo das scharfe Sehen von gesunden Zellen abhängt. Verzerrtes oder verschwommenes Sehen gehört deshalb meist zu den ersten Beschwerden, die die Patienten wahrnehmen. Schreiten die Krankheiten fort, bedroht dies die Fähigkeit zu lesen, Details in der Umgebung wahrzunehmen oder Gesichter zu erkennen.

Gemeinsam sind den beschriebenen Krankheiten die Neubildung krankhafter Blutgefäße und die Bildung eines Ödems im Bereich der Makula, der Stelle des schärfsten Sehens. Ziel der Behandlung ist es, diese Gefäßneubildungen zu stoppen und die Flüssigkeitsansammlung zu entfernen. Die „trockengelegte“ Netzhaut liegt dann wieder ihrer Unterlage an, so dass die Versorgung der Zellen mit Sauerstoff und Nährstoffen besser funktioniert. Dazu steht seit einigen Jahren neben Kortisonpräparaten eine Gruppe von Medikamenten zur Verfügung, die so genannten VEGF-Hemmer. Sie unterbinden die Wirkung eines Wachstumsfaktors, des „vascular endothelial growth factor“ (VEGF), der das Gefäßwachstum fördert.

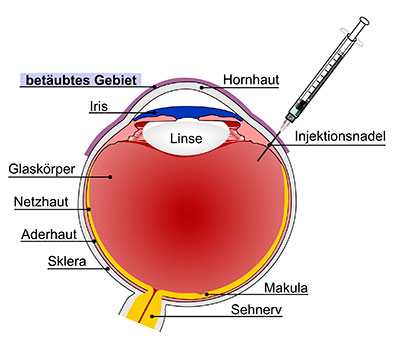

Um den Ort des Krankheitsgeschehens, die zentrale Netzhaut, zu erreichen, nutzt man das Augeninnere, den Glaskörperraum, als Medikamentenreservoir. Unter sterilen Bedingungen wird im Operationssaal das Medikament ins Auge gegeben. So kann hier über eine längere Zeit hinweg eine wirksame Medikamentenkonzentration erreicht werden, ohne Nebenwirkungen für den gesamten Körper zu riskieren.

In den letzten neun Jahren hat sich damit eine dramatische Verbesserung der Behandlungsmöglichkeiten in der Augenheilkunde ergeben. Mussten Patienten, die an den oben beschriebenen Krankheiten leiden, sich früher mit dem Schicksal der Sehbehinderung oder gar Blindheit abfinden, so gibt es jetzt die Option, wirksam einzugreifen. Und sowohl die Einsatzmöglichkeiten der Medikamentengruppe als auch die Anzahl der verfügbaren Wirkstoffe konnten kontinuierlich erweitert werden. Die Folge ist statistisch messbar: Die Rate an Neuerblindungen hat um die Hälfte abgenommen (3). Und für viele Betroffene bedeutet es eine dramatische Verbesserung, wenn sie ihre Lesefähigkeit erhalten können.

Nicht nur die Behandlungsmöglichkeiten haben sich dramatisch verbessert, auch die bildgebende Diagnostik wurde in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Besondere Bedeutung für Diagnosestellung und Verlaufskontrollen von Netzhautkrankheiten hat die optische Kohärenztomographie (OCT). Sie liefert Schnittbilder der Netzhaut, in denen Augenärzte die einzelnen Zellschichten detailliert erkennen können. Inzwischen ist es möglich, die Dicke der Netzhaut bis auf wenige tausendstel Millimeter (2-3 µm) genau zu bestimmen. Flüssigkeitsansammlungen im Bereich der Makula lassen sich mit dieser Methode sehr gut erkennen.

Unter den beschriebenen Krankheiten ist die feuchte AMD die häufigste – und sie muss, das zeigen inzwischen die Erfahrungen, als chronische Krankheit verstanden werden, die über Jahre hinweg regelmäßige Kontrolluntersuchungen und je nach Aktivität der Krankheit immer wieder neue Medikamentengaben erfordert. Nach der Diagnose erhalten die Patienten zunächst drei Mal im Abstand von je vier Wochen das Medikament ins Auge gespritzt. Wie oft danach erneut behandelt wird, hängt vom individuellen Krankheitsverlauf ab. Die Patienten sollten alle vier Wochen zu Kontrolluntersuchungen kommen, bei denen der Augenarzt die Netzhaut an der Spaltlampe untersucht, die Sehschärfe kontrolliert und möglichst eine

Untersuchung mit der OCT durchführt.

Je nachdem, wie aktiv die Krankheit ist, wird entschieden, ob weitere Medikamentengaben notwendig sind. Im Rahmen wissenschaftlicher Studien benötigten die Patienten im ersten Behandlungsjahr sieben Injektionen. Der Aufwand ist hoch, doch wenn die Patienten alle Kontroll- und Nachuntersuchungen sowie die immer wieder notwendigen Behandlungen wahrnehmen, kann das Sehvermögen über Jahre hinweg aufrecht erhalten werden, wie jüngst eine dänische Studie belegte, bei der 600 Augen von 555 Patienten über vier Jahre hinweg betreut wurden (4). Über ein Drittel erhielt noch regelmäßig Medikamente. In der Gruppe der Betroffenen, bei denen Behandlung und Kontrollen wegen vermeintlicher Inaktivität ausgesetzt wurden, kam es sehr häufig zu einer deutlichen Verschlechterung. Die Daten unterstreichen das Problem und die Gefahren einer Unterbehandlung.

Die Medikamente können die meisten Erkrankungen nach wie vor nicht heilen. Aktuell zielt die Forschung darauf ab, mit weiter entwickelten und kombinierten Wirkstoffen eine stärkere und länger anhaltende Wirkung zu erreichen. Zudem bemühen sich die Forscher darum, immer frühere Stadien der Krankheit zu erkennen und zu behandeln.

Die feuchte AMD verläuft zwar sehr viel schneller und aggressiver als die trockene, doch von dieser langsam verlaufenden Form der Makuladegeneration sind mehr Menschen betroffen. Bei ihnen verschlechtert sich das Sehen ganz allmählich, weil die Schicht unterhalb der Netzhaut langsam, aber leider unwiederbringlich verloren geht. In seltenen Fällen kann die trockene AMD auch in die feuchte Form übergehen. Bisher gibt es keine wirksame Behandlung für die trockene AMD.

Es ist bekannt, dass eine vitaminreiche Ernährung, gegebenenfalls die Gabe bestimmter Nahrungsergänzungsmittel (500mg Vitamin C, 400 IU Vitamin E, 15mg Betacarotin in Verbindung mit 80mg Zinkoxid und 2mg Kupferoxid), das Fortschreiten verlangsamt. 2012 wurden die Ergebnisse der großen Studie ARED2 zur Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln veröffentlicht (5). Es zeigte sich, dass die Einnahme von Omega-3-Fettsäuren zusätzlich zu Vitaminen keine positive Auswirkung auf die Krankheit hat. Betacarotin, das bei Rauchern das Risiko für Lungenkrebs steigern kann, lässt sich durch die Wirkstoffe Lutein und Zeaxanthin ersetzen; sie bringen aber keinen zusätzlichen Nutzen gegenüber der etablierten Kombination.

Grund zur Hoffnung geben dagegen die Ergebnisse der Mahalo-Studie (6): Bei Patienten mit einer so genannten geographischen Atrophie lässt sich das Fortschreiten der trockenen AMD um 20% senken, wenn ein Hemmstoff des körpereigenen Immunsystems (der Wirkstoff Lampalizumab, der gegen den Komplementfaktor D wirkt) gegeben wird. Während der Studie wurden 129 Patienten über eineinhalb Jahre behandelt. Bei einem Teil der Patienten, die bestimmte genetische Merkmale aufwiesen, ließ sich die Entwicklung der Krankheit sogar um 44% verlangsamen. Möglicherweise ist damit der nächste Durchbruch in der Augenheilkunde absehbar.

Prof. Dr. med. Focke Ziemssen

Universitäts-Augenklinik Tübingen

Schleichstraße 12

72076 Tübingen

Tel. (07071) 2983721

Fax (07071) 293730

Focke.Ziemssen@med.uni-tuebingen.de

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Netzhaut im Bereich der Fovea (Sehgrube). Im unteren Bereich des Bildes ist die Verteilung der lichtempfindlichen Zellen (Photorezeptoren) dargestellt: In der Fovea finden sich nur Zapfen (mit dunkelgrauem, spitz zulaufendem Ende dargestellt), außerhalb sind auch Stäbchen (mit hellgrauem, rund zulaufendem Ende) angesiedelt. Die Verarbeitung der von den Photorezeptoren empfangenen Signale beginnt bereits in der Netzhaut in den Bipolar- und den Ganglionzellen. Bildquelle: R. Ebenhoch (UAK Tübingen)

Abbildung 2: Beim Blick auf beispielsweise ein Tablet tastet das Auge mit schnellen Fixationsbewegungen Bild und Text ab (im mittleren Bild durch die Pfeile verdeutlicht), um die Informationen aufzunehmen. Wenn die Makula durch eine Krankheit geschädigt ist (rechtes Bild), ist dieser Vorgang nur stark eingeschränkt möglich – denn gerade an der Stelle des schärfsten Sehens fehlt der Seheindruck. Bildquelle: UAK Tübingen

Abbildung 3: Schematische Darstellung der intravitrealen operativen Medikamentengabe (IVOM): Nach der lokalen Betäubung der Augenoberfläche wird das Medikament unter sterilen Bedingungen in den Glaskörper des Auges gespritzt.

Bildquelle: R. Ebenhoch (UAK Tübingen)

Herausgeber:

Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e.V. (BVA)

als Geschäftsbesorger der AAD GbR

Tersteegenstr. 12, 40474 Düsseldorf

Pressekontakt:

Pressereferat: Herr D. Pleger

Tersteegenstr. 12, 40474 Düsseldorf

Tel. 0211 43037 00

Fax 0211 43037 20

presse(at)augeninfo.de

www.augeninfo.de