Ein Querschnitt der menschlichen Netzhaut, aufgenommen mit der optischen Kohärenztomographie (OCT) gleicht der Landschaft auf einem fremden Planeten: Wie ein schwarzer Nachthimmel ist oben der Glaskörper zu sehen, darunter in verschiedenen Grau- oder auch Farbtönen die einzelnen Schichten der Netzhaut. Als Tal ist die Fovea (Sehgrube) zu sehen, jene Stelle im Zentrum der Netzhaut, an der die lichtempfindlichen Zellen besonders dicht angesiedelt sind. OCT-Aufnahmen haben nicht nur eine besondere ästhetische Qualität, sie erlauben auch Einblicke in Krankheitsprozesse, die ansonsten so detailliert nur nach einer Gewebeentnahme unter dem Mikroskop möglich wären. Diese Technik ist jedoch nur eine von mehreren bildgebenden Verfahren, die spannende Möglichkeiten für die Erforschung und Behandlung von Augenkrankheiten bieten.

Seit 1850 ist die Untersuchung der Netzhaut möglich

Das Auge kommt den Ärzten in diagnostischer Hinsicht sehr entgegen: Die transparente Hornhaut und der transparente Glaskörper ermöglichen den Blick ins Augeninnere und auf die Netzhaut. Nirgends sonst ist der Einblick in den Körper so direkt möglich, ohne den Patienten zu berühren. Ein wichtiges, weil einfaches Untersuchungsgerät ist auch heute noch der Augenspiegel, 1850 erfunden von Hermann von Helmholtz. Über einen halbdurchlässigen Spiegel wird Licht ins Auge geleitet, so dass der Augenarzt Einblick ins Augeninnere erhält. Den Zustand der Netzhaut mit der Makula – der Stelle des schärfsten Sehens, in deren Zentrum sich die Sehgrube befindet – und der Papille, an der der Sehnerv das Auge verlässt, kann der Augenarzt mit geschultem Blick beurteilen.

Doch der Blick ins Auge hat sich bis zum heutigen Tage mit der Hilfe von Lasern und Hightech-Geräten schon so weit verfeinert, dass selbst einzelne Zellschichten dargestellt werden können. Ein 3D-Modell des Patientenauges, in das verschiedene Strukturen und unterschiedliche Befunde eingeblendet werden, ist das Fernziel; wichtige Etappen auf dem Weg dahin sind bereits erreicht.

Fotografie des Augenhintergrunds

Mit digitalen Fotografien des Augenhintergrundes lässt sich der Verlauf von Netzhaut- und Sehnerverkrankungen gut und objektiv dokumentieren. Bei medikamentös erweiterter Pupille kann die Netzhaut bis in die Peripherie hinein fotografiert werden. Anhand dieser Aufnahmen beurteilt der Augenarzt, ob er mit der Therapie noch abwarten kann, ob die bisherige Therapie erfolgreich ist oder ob ein Wechsel in der Behandlung notwendig ist. Die Befunde lassen sich problemlos abspeichern und stehen damit über Jahre hinweg zur Verfügung.

Fluoreszenzangiographie (FLA)

Den Zustand der Blutgefäße in der Netzhaut untersucht man mit Hilfe der Fluoreszenzangiographie. Dazu wird ein geeigneter Farbstoff – Fluorescein oder Indocyaningrün – als Kontrastmittel genutzt. Die Untersuchung gliedert sich in mehrere Phasen: Auf ein Netzhautfoto, das bei normaler Beleuchtung aufgenommen wird (Farbfoto) folgt eine Aufnahme mit rotfreiem Licht – dies verbessert den Kontrast der Blutgefäße gegenüber der Netzhaut. Anschließend beginnt die eigentliche Angiographie: Licht einer speziellen Wellenlänge regt den Farbstoff zum Leuchten an. Unmittelbar vor und in festgelegten Abständen nach der Injektion des Farbstoffes werden mehrere Aufnahmen gemacht, an denen sich zum Beispiel ablesen lässt, wie rasch der Farbstoff sich in den Blutgefäßen der Netzhaut verteilt und ob es undichte Stellen gibt, an denen Flüssigkeit aus den Gefäßen in die Netzhaut austritt. Dieses Verfahren wird bei der Diagnostik zahlreicher Augenkrankheiten eingesetzt: der Altersabhängigen Makuladegeneration, der diabetischen Retinopathie, bei Gefäßverschlüssen in der Netzhaut, aber auch bei Tumoren in Netz- oder Aderhaut. Es wurde in den 60er Jahren entwickelt und ist inzwischen gut etabliert.

Autofluoreszenz

Auch die Untersuchung der Autofluoreszenz ist eine Möglichkeit, krankhafte Strukturen der Netzhaut zu erkennen. Dabei wird die Netzhaut, ohne dass zuvor ein Kontrastmittel injiziert wurde, mit einem speziellen Licht bestrahlt. Beispielsweise lassen sich bei der trockenen Form der Altersabhängigen Makuladegeneration typische Veränderungen des Pigmentblattes der Makula (eine wichtige ernährende Schicht unter den Photorezeptoren) mit dieser Methode analysieren.

Retinatomographie (HRT)

Insbesondere für die Frühdiagnostik und Verlaufkontrolle des Glaukoms (grüner Star) ist die Retinatomographie wertvoll. Dabei tastet ein schwacher Laserstrahl die Papille ab und erstellt ein dreidimensionales Abbild des Sehnervenkopfes. Schäden am Sehnerv werden schon in einem frühen Krankheitsstadium sichtbar, noch ehe der Patient selbst Symptome bemerkt. Durch die präzise Vermessung des Sehnervenkopfes können minimale Änderungen im Verlauf früh und objektiv erkannt werden.

Optische Kohärenztomographie (OCT)

Vor gut zehn Jahren ist die optische Kohärenztomographie als neues Untersuchungsverfahren hinzugekommen, und gerade sie befindet sich aktuell in einer rasanten Entwicklung hin zu einer In-vivo-Histologie: Strukturen, die bisher nur nach der Entnahme von Gewebe unter dem Mikroskop sichtbar wurden, können nun mit einer nicht invasiven Untersuchung dargestellt werden.

Die optische Kohärenztomographie ist die optische Entsprechung zum Ultraschall: Licht wird zur Entfernungsmessung reflektierender Strukturen eingesetzt. Damit können die Zellschichten der Netzhaut bildlich dargestellt und in ihrer Dicke vermessen werden – inzwischen in einer Auflösung von nur fünf Mikrometern (fünf tausendstel Millimeter). Diese detaillierten Bilder geben gute Anhaltspunkte für die Behandlung von Netzhauterkrankungen, sind aber auch von großer Bedeutung für die weitere Erforschung von Augenkrankheiten. Neben dem zweidimensionalen Schnitt durch die Netzhaut sind inzwischen auch dreidimensionale Abbildungen möglich. Die Netzhaut lässt sich wie eine Landschaft mit ihren Hügeln und Tälern darstellen, und an jeder Stelle ist der Einblick in die verschiedenen Zellschichten möglich.

Die neueste Generation der Geräte verfügt über Eye Tracker, die dafür sorgen, dass das Untersuchungsergebnis nicht durch Augenbewegungen verfälscht wird. Zudem ist es möglich, die genaue Position eines Scans zu definieren. Damit können die Ergebnisse mehrerer Untersuchungen, die an verschiedenen Tagen stattfanden, exakt verglichen werden und der Verlauf der Krankheit beziehungsweise der Behandlungserfolg ist genau dokumentiert. Inzwischen wird immer eine genau festgelegte Fläche der Netzhaut bei jeder Untersuchung gescannt, so dass immer das gesamte erkrankte Gebiet erfasst werden kann. Früher erfassten die Untersuchungen nur einzelne Linien, keine Flächen.

Auf dem Weg zum 3D-Modell des Auges

Besonders spannend ist die Kombination der Untersuchungsmethoden. Die allerneuesten Techniken erlauben es, Fundusphoto, Fluoreszenzangiographie, Retinatomographie und optische Kohärenztomographie zu kombinieren. So lernen die Augenärzte, wie die verschiedenen Befunde zusammenhängen, und sie verstehen die Krankheitsprozesse immer besser. Aus dem besseren Verständnis erwachsen neue Behandlungsansätze.

Aktuelle Einsatzmöglichkeiten in der Therapiekontrolle

Diese vielfältigen Untersuchungsmethoden kommen in der Patientenversorgung heute vor allem in der Diagnostik und Verlaufskontrolle der AMD und von Erkrankungen des Sehnervs wie dem Glaukom zum Einsatz. Frühe Stadien der AMD zeichnen sich durch die bereits erwähnten Drusen aus. In ihnen lagern sich Stoffwechselrückstände ab, so genannte Lipofuszingranula, die den Krankheitsprozess beschleunigen können. Sie lassen sich mit Hilfe der Autofluoreszenz sichtbar machen. In einem solchen frühen Stadium wird der Augenarzt dem Patienten Ratschläge geben, wie er ein Fortschreiten der AMD bremsen kann: Nikotinverzicht, eine vielseitige, vitaminreiche Ernährung und ein konsequenter UV-Schutz durch eine Sonnenbrille schützen die Netzhaut.

Liegt die aggressive, feuchte Form der AMD vor, dann sprießen unter der Netzhaut Blutgefäße, aus denen Feuchtigkeit austritt. Es bildet sich häufig ein Makulaödem. Diese Feuchtigkeitsansammlung unter der Makula sorgt dafür, dass die Zellen absterben. Die FLA ist ein seit langem bewährtes Mittel, um den Austritt der Flüssigkeit aus Blutgefäßen sichtbar zu machen.

Vor zehn Jahren noch standen Augenärzte dieser aggressiven feuchten Form weitgehend hilflos gegenüber. Heute gibt es mit den VEGF-Hemmern Medikamente, die den Krankheitsprozess erfolgreich stoppen. Sie blockieren die Botenstoffe, die das Gefäßwachstum steuern. Um diese Medikamente gezielt einzusetzen – damit der Aufwand möglichst gering und die Wirkung doch möglichst groß ist – sind die neuen diagnostischen Werkzeuge von großem Wert. Mittels OCT lässt sich genau zeigen, wie ausgeprägt das Makulaödem ist und vor allem auch wie es im Laufe der Behandlung verschwindet. Zeigt sich bei einer Kontrolluntersuchung, dass die Netzhautdicke im Bereich der Makula wieder zunimmt und dass sich erneut Flüssigkeit ansammelt, dann ist der Zeitpunkt für eine Wiederbehandlung gekommen.

Nicht nur bei der AMD kommt es zum Makulaödem, auch bei Diabetikern ist es zu beobachten oder wenn es in stark kurzsichtigen Augen zu Gefäßneubildungen kommt. Gegenwärtig wird erforscht, ob die Anti-VEGF-Therapie auch in solchen Fällen die Sehkraft bewahrt.

Auch Schäden am Sehnerv – etwa wenn bei einem Glaukom nach und nach die Fasern des Sehnervs absterben – können mit den bildgebenden Techniken sichtbar gemacht werden. Für die Verlaufskontrolle des Glaukoms ist vor allem die Retinatomographie, aber auch die OCT wertvoll.

Perspektiven für die Forschung

Diese neuen technischen Entwicklungen erlauben erstmals eine Auflösung, die mit einer histologischen Untersuchung mithalten kann, der Gewebeuntersuchung unter dem Mikroskop. Dabei handelt es sich bei den Abbildungen um Reflektivitätsbilder, die ohne Eingriff in den Körper entstehen. Die moderne Computertechnologie ermöglich eine schnellere Bilderstellung, so können 3D-Bilder mit Videosimulation gezeigt werden.

Die Darstellung der anatomischen Gegebenheiten wird immer genauer, Augenärzte verstehen dank dieser Entwicklung Krankheitsursachen immer besser. So erforschen und entwickeln sie neue, spezifische Behandlungsansätze.

In der Zukunft wird man sich in ein dreidimensionales Modell des Auges die Befunde der verschiedenen diagnostischen Verfahren hineinprojizieren können – auch Funktionstests wie Sehschärfe, Gesichtsfeld und Elektroretinogramm werden sich integrieren lassen. Je nach Krankheitsbild kann der Augenarzt die aussagekräftigsten Verfahren kombinieren. Angiographische Befunde konnten in der Vergangenheit nicht alle Fragen beantworten – doch bereits die Kombination von Angiographie und OCT hat hier einen echten Wissensgewinn gebracht.

Priv. Doz. Dr. Andrea Hassenstein

Universitäts-Augenklinik Hamburg Eppendorf

Martinistraße 52

D-20246 Hamburg

Telefon (040) 7410 53113

Telefax (040) 7410 57307

hassenstein@uke.uni-hamburg.de

Abb. 1

Abb. 1![]()

Abb. 1:

Normale Fluoreszenzangiographie eines linken Auges. Das Sehzentrum ist gefäßfrei, die Netzhautgefäße sind mit Fluorescein gefüllt (weiß).

Abb. 2

Abb. 2![]()

Abb. 2:

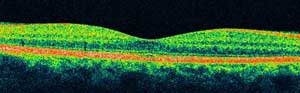

Aufnahme einer gesunden Makula mit der neuesten Generation der Optischen Kohärenztomographie (OCT)

Abb. 3

Abb. 3![]()

Abb. 3:

Fundusfoto einer Netzhaut mit Drusen im Bereich der Makula – erkennbar als weißliche Ablagerungen.

Abb. 4

Abb. 4![]()

Abb. 4:

Bei diesem Foto der Netzhaut eines linken Auges sind mehrere Blutungen genau im und um das Sehzentrum herum zu sehen.

Abb. 5

Abb. 5![]()

Abb. 5:

Hier ist im Bereich der Makula eine Schicht der Netzhaut, das retinale Pigmentepithel, von seiner Unterlage abgehoben – wiederum eine Aufnahme mit der neuesten Generation des OCT.

Abb. 6b

Abb. 6b![]()

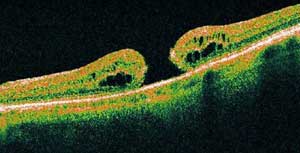

Abb. 6a und 6b:

Wie sich die Auflösung der OCT-Aufnahmen in den vergangenen Jahren verbessert hat, zeigen diese beiden Aufnahmen, die jeweils ein Netzhautloch im Bereich der Makula zeigen. Unten eine Aufnahme mit einem Gerät der neuesten Generation – die Auflösung liegt hier im Bereich von fünf Mikrometern.

Abb. 7

Abb. 7![]()

Abb. 7:

So sieht ein gesunder Sehnervenkopf in der Retinatomographie aus. Neben der Darstellung als dreidimensionale „Landkarte“ lässt sich die Vertiefung auch farblich kennzeichnen.

Abb. 8

Abb. 8![]()

Abb. 8:

Retinatomographie des Sehnervenkopfes bei einem Glaukompatienten: An der Stelle, an der der Nerv das Auge verlässt, ist eine Aushöhlung zu erkennen. Links ist der rote Bereich, der die Vertiefung kennzeichnet, deutlich größer als beim gesunden Auge.

Herausgeber:

Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e.V. (BVA)

als Geschäftsbesorger der AAD GbR

Tersteegenstr. 12, 40474 Düsseldorf

Pressekontakt:

Pressereferat: Herr D. Pleger

Tersteegenstr. 12, 40474 Düsseldorf

Tel. 0211 43037 00

Fax 0211 43037 20

presse(at)augeninfo.de

www.augeninfo.de