Wenn sich bei einem Patienten mit einem bisher normal beweglichen Augenpaar plötzlich eine Schielstellung entwickelt, sieht er doppelt. Die Ursachen für Schielstellungen sind vielfältig, da der Parallelschwung beider Augen und die zentrale Verschmelzung der Bilder des rechten und des linken Auges einer komplexen Steuerung unterliegen.

Augenkrankheiten, die Doppelbilder hervorrufen, liegen in mehreren anatomischen Regionen (Augenhöhle, Nervenbahnen, verschiedene Regionen im Gehirn) und lassen sich meist einem der folgenden Ursachenkomplexe zuordnen:

• Entzündungen

• Verletzung (Trauma)

• Durchblutungsstörungen

• Tumoren

• Dekompensation einer angeborenen Anomalie

Die folgenden klinischen Beispiele verdeutlichen, welche unterschiedlichen diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen die einzelnen Erkrankungen verlangen.

Erkrankungen der Augenhöhle (Orbita)

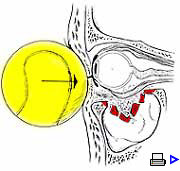

Die häufigsten Ursachen für Doppelbilder in diesem Bereich sind die so genannten Blow-out- Frakturen der Augenhöhlenwände durch einen Schlag auf das Auge. Dabei können sich die Augenmuskeln in den Bruchspalt einklemmen. Die aktive und passive Augapfelbeweglichkeit wird dadurch eingeschränkt.

1a)  1b)

1b)

Abb. 1a: Verletzungsmechanismus

Abb. 1b: gehemmter Aufblick durch Einklemmung des unteren Augenmuskels

1c)  1d)

1d)

Abb. 1c: Operative Stabilisierung des Orbitabodens, Befreiung des Augenmuskels

Abb. 1d: Besserung der Augenbewegung durch die Operation

Wird auch ein Nerv verletzt, erschlafft der Augenmuskel. Bei einer Blow-out-Fraktur ist eine Operation erforderlich; bei einer Nervenläsion muss man die spontane Regeneration abwarten.

Sehr häufig sind auch Entzündungen der Augenhöhle , die ganz akut oder auch schleichend verlaufen können.

Drei der vier Augenhöhlenwände grenzen an die Nasennebenhöhlen und sind sehr dünn. So können infektiöse Nasennebenhöhlenentzündungen auf die Augenhöhle übergreifen. Die Entzündung des Augenhöhleninhaltes führt zu einer schmerzhaften Bewegungseinschränkung meist in allen Blickrichtungen mit Doppelbildwahrnehmung und Lidschwellungen. Eine Antibiotikagabe mit Nasennebenhöhlensanierung behebt die Erkrankung schnell.

Zum Verwechseln ähnliche Symptome können akute nicht infektiöse (Rheuma ähnliche Erkrankungen) Entzündungen der Augenmuskeln oder des Augenhöhlenbindegewebes verursachen. Die Patienten erleiden ebenfalls eine schmerzhafte Bewegungseinschränkung mit Lidschwellung. Bei solchen Krankheiten helfen jedoch Antibiotika überhaupt nicht. Eine längerfristige Kortisoneinnahme ist oft die Behandlung der Wahl.

Abb. 2: Verkürzung des unteren Augenmuskels links

Eine chronische nicht infektiöse Entzündung von Augenmuskeln und Augenhöhlenbindegewebe kann im Rahmen einer Schilddrüsenüberfunktion vom Typ Morbus Basedow auftreten.

In schweren Fällen quellen durch Muskelverdickung und Bindegewebsvermehrung die Augäpfel aus der Augenhöhle und die Lidspalten sind weit geöffnet (Exophthalmus), man spricht von einer endokrinen Ophthalmopathie, weil die Schilddrüsenhormonproduktion erhöht ist.

Gefährliche Komplikationen, wie Austrocknen der Hornhaut, Hornhautgeschwüre und Sehnervenschäden, können einen chirurgischen Eingriff erfordern. Die chronische Entzündung der Augenmuskeln führt zur narbigen Verkürzung und Verdickung der Muskeln und damit zum Teil zu erheblichen Schielstellungen mit Doppelbildwahrnehmung.

Tumoren machen 25% aller Augenhöhlenerkrankungen aus. Dadurch dass sie den Augapfel verdrängen, sind sie entsprechend häufig die Ursache für Doppelbilder.

Die Behandlung der meisten Augenhöhlenerkrankungen erfordert eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Augenarzt, Gesichtschirurgen, Neurochirurgen, HNO-Ärzten und Radiologen. Bei wechselnden Schielstellungen im Krankheitsverlauf vermeidet man Doppelbildwahrnehmung durch Verdecken eines Auges oder eine Brille mit Prismengläsern. Nach Behandlung der Ursachen werden zum Teil Eingriffe an den Augenmuskeln notwendig (Straffung gelähmter Augenmuskeln, Lockerung entzündlich verkürzter Muskeln). Zuvor müssen regelmäßige Schielwinkelmessungen vorgenommen werden, um den richtigen Zeitpunkt für die Operation festzulegen.

Erkrankungen der Hirnnerven.

Im Vergleich zur Augenhöhle führen Lähmungen der Hirnnerven immer zu charakteristischen Schielstellungen.

Der 4. Hirnnerv versorgt den oberen schrägen Augenmuskel. Dadurch kann das betroffene Auge nicht nach unten zur Nase gesenkt und nicht nach innen gerollt werden. Der Patient hat höhenversetzte und verkippte Doppelbilder - besonders, wenn er den Kopf zur kranken Seite neigt oder nach unten schaut.

Der 6. Hirnnerv versorgt den äußeren geraden Augenmuskel. Bei einer Lähmung kann sich das Auge nicht mehr nach außen bewegen und dreht nach innen ab.

Der 3. Hirnnerv versorgt die restlichen vier Muskeln. Bei Lähmung ist sowohl die Bewegung des Augapfels zur Nase als auch der Auf- und Abblick eingeschränkt. Das Auge gleitet nach außen. Da der Nerv zusätzlich den Lidhebermuskel und die Pupille versorgt, kann auch das Lid herabhängen und die Pupille kann sich nicht mehr verengen.

Am häufigsten verursachen isolierte Durchblutungsstörungen im Zusammenhang mit einem schon lange Zeit bestehenden Diabetes mellitus diese peripheren Hirnnervenläsionen, wobei meist der 6. Hirnnerv von der Lähmung betroffen ist. Andere Risikofaktoren für Gefäßverschlüsse sind Bluthochdruck, Nikotinabusus und Thromboseneigung.

Isolierte Lähmungen des 4. Hirnnervs sind fast immer durch ein Trauma bedingt. Von den drei die Augenmuskeln versorgenden Nerven ist er am anfälligsten bei Schädel-Hirn-Traumata. Typisch sind beidseitige Lähmungen ohne erkennbares Schielen, da sich die Abweichungen in der Höhe gegenseitig aufheben. Der Patient sieht jedoch besonders beim Blick nach unten stark verkippte Doppelbilder.

Die Lähmung des 6. Hirnnervs (vor allem beidseitig) ist auch ein häufiges Hirndrucksymptom , hervorgerufen durch direkte Kompression des Nervs (Volumenzunahme im Gehirn durch Tumor, Blutung u.a.). Für den Augenarzt ist die Gefahr beim Blick auf den Sehnerv sofort erkennbar. Der Patient wird unverzüglich zur Weiterbehandlung in eine Klinik eingewiesen. Tumoren können auch direkt die Hirnnerven komprimieren und dadurch lähmen.

Nachdem die spezifischen Ursachen behandelt worden sind, wartet man bei der peripheren Nervenläsion die spontane Regeneration ein Jahr lang ab. Danach kann die korrigierende Schieloperation erfolgen. Zwischenzeitlich trägt der Patient eine Brille mit Umkehrprismen oder einer Augenklappe zur Vermeidung von Doppelbildern. Anfangs hat er durch die Lähmung ein gestörtes Raumempfinden, greift daneben und fühlt sich schwindelig. Beim Blick in die Zugrichtung des gelähmten Muskels wird der Schielwinkel größer. Meist versuchen die Patienten diese Beeinträchtigung durch eine entsprechende Neigung des Kopfes auszugleichen.

Erkrankungen im Bereich der Hirnnervenkerne und der Verbindungen zum motorischen Blickzentrum

Durch die Impulse aus den Blickzentren werden immer die in die gleiche Richtung agierenden Muskeln vom rechten und linken Auge gemeinsam aktiviert. Einige Nervenbahnen sind entwicklungsgeschichtlich schon sehr alt und werden seltsamerweise besonders häufig bei Multipler Sklerose befallen. So eine Störung der Verbindung zwischen zwei Hirnnervenkernen hat zur Folge, dass beim Versuch, zur Seite zu blicken, nur ein Auge "gehorcht", während das andere stehen bleibt.

Besondere Beachtung verdienen Störungen der Konvergenz mit und ohne Störungen der Akkommodation. Nach Schädel-Hirn-Traumata treten diese Störungen bei 10 bis 20 Prozent der Patienten auf. In den meisten Fällen bilden sie sich glücklicherweise wieder zurück. Bleibt dies aus, sieht der Patient in der Nähe verschwommen bzw. doppelt, weil der zentrale Impuls fehlt, der beim Fixieren eines Objektes in der Nähe die Einwärtsbewegung beider Augäpfel bewirkt. Das aber ist die Voraussetzung dafür, dass ein Objekt auf den korrespondierenden Netzhautstellen des rechten und linken Auges abgebildet und zentral zu einem Bild verarbeitet werden kann.

Resümee:

Doppelbilder können viele sehr unterschiedliche Ursachen haben. Gemeinsam ist allen, dass sie durch die augenärztliche Untersuchung am schnellsten aufgedeckt werden. Hier ist die sichere Diagnose gewährleistet und die geeignete Therapie. Wie die Beispiele zeigen, erfordert sie oftmals eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Augenarzt, Internisten, HNO-Arzt, Radiologen, Immunologen, Neurologen und Neurochirurgen.

Die farbigen Abbildungen können bei der Autorin angefordert

oder von der AAD-Website runtergeladen werden.

Dr. med. Anja Eckstein und Professor Dr. Joachim Esser

Universitätsaugenklinik Essen

Hufelandstraße 55

45122 Essen

Tel.: 0201-7232907 · Fax: 0201-7232915

E-Mail: anja.eckstein@uni-essen.de

Glossar

Herausgeber:

Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e.V. (BVA)

als Geschäftsbesorger der AAD GbR

Tersteegenstr. 12, 40474 Düsseldorf

Pressekontakt:

Pressereferat: Herr D. Pleger

Tersteegenstr. 12, 40474 Düsseldorf

Tel. 0211 43037 00

Fax 0211 43037 20

presse(at)augeninfo.de

www.augeninfo.de